泰舒達專題 >> 吡貝地爾緩釋片聯合左旋多巴治療帕金森病

吡貝地爾緩釋片聯合左旋多巴治療帕金森病

- 來源: 百濟新特藥房網 發布時間:2011-9-21 14:29:59

應用吡貝地爾聯合左旋多巴治療帕金森病,現報道如下。

1資料與方法

1.1病例選擇選自診斷明確的帕金森病患者76例,男39例,女37例;年齡53~78歲,平均(65.6±5.1)歲;病程3個月至13年,平均(6.2±4.5)年。所有患者符合全國第1屆錐體外系會議制定的診斷標準,均經頭顱CT或磁共振成像(MRI)掃描排除繼發性帕金森病,既往無嚴重心、肺、肝、腎功能障礙。將患者隨機分為治療組41例,男22例,女19例,年齡53~77歲,平均(65.4±4.8)歲;對照組35例,男17例,女18例,年齡54~78歲,平均(65.7±5.4)歲。兩組患者年齡、性別、病程及病情分期等比較差異均無統計學意義(P>O.05),具有可比性。

1.2治療

①對照組:左旋多巴125~1500mg/d,每例患者治療方案個體化,從小劑量開始,逐漸加量,療程為12周。

②治療組:在服用左旋多巴的基礎上(125~1500mg/d),加用吡貝地爾50mg,每日1~3次,口服,療程為12周。兩組其余輔助治療無差別。

1.3療效判定

①治療前后分別改良Webester量表評定。療效評定標準為:100%為痊愈;5O~99為顯效;20~49為進步;1~19為稍有進步;0為無效。痊愈+顯效+進步為總有效。

②生活質量評定:帕金森病統一評分量表(uPDRs)Ⅱ評估患者的日常生活能力,UPDRSllI評估患者的運動障礙程度。

1.4統計學方法應用SPSS15.O軟件處理數據。兩組臨床療效的比較采用秩和檢驗。兩組治療前、后UPDRSⅡ和UPDRSIII評分經方差齊性檢驗為正態分布,組間比較采用兩獨立樣本的t檢驗;同組治療前后比較采用配對t檢驗。相關性采用直線相關分析。Pd0.05為差異有統計學意義。

2結果

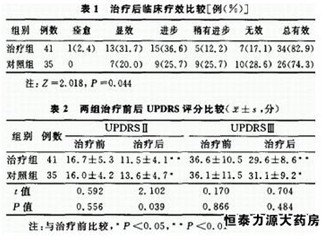

2.1臨床療效治療組療效明顯優于對照組,見表1。

2.2UPDRS評分治療組與對照組治療前UPDRSⅡ、UPDRSIll評分比較差異均無統計學意義;而治療后UPDRSⅡ評分比較差異有統計學意義(P<0.05),UPDRSllI評分比較差異無統計學意義。治療組和對照組治療前后UPDRSⅡ、uPDRsⅢ評分比較差異均有統計學意義(P<0.01或0.05)

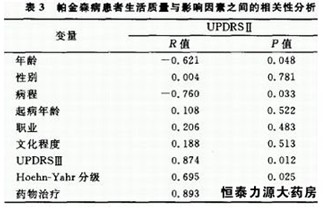

2.3相關性分析UPDRSⅡ與性別、起病年齡、職業和文化程度無明顯相關性,與UPDRSllI、Hoehn-Yahr分級、藥物治療呈正相關,與年齡、病程呈負相關,見表3。

討論帕金森病是一種常見的神經元變性疾病,因首先由英國的帕金森(JamesParkinson)于1817年描述而得名。目前人口老齡化已成為世界上多數國家面臨的現實,老年帕金森病患者也日漸增多。主要病因是患者的中腦黑質多巴胺能神經元及其通路變性,酪氨酸羥化酶減少或活性降低,造成紋狀體內多巴胺含量減少。臨床主要癥狀是靜止性震顫、肌強直、運動遲緩、姿勢步態障礙等,目前不可治愈,需要長期服藥,但長期應用多巴胺的前體物質左旋多巴治療該病,經常引起不良反應,諸如癥狀波動、運動障礙、開關現象和精神異常。其病情呈進行性加重,嚴重影響患者的生活質量。吡貝地爾是一種控釋型多巴胺受體激動劑,其血藥濃度穩定,可刺激大腦黑質紋狀體突觸后的D2受體及中腦皮質、中腦邊緣葉通路的D2和D3受體,提供有效的多巴胺效應。吡貝地爾治療期間出現以“多巴胺能”類型刺激腦皮質電發生,對多巴胺所致的各種功能具有臨床作用。應用吡貝地爾,可減少左旋多巴的使用劑量,顯著改善帕金森病患者的臨床癥狀,延長并優化左旋多巴的療效,從而提高患者的生活質量。本研究結果顯示,吡貝地爾聯合左旋多巴治療帕金森病與單用左旋多巴相比較,能夠明顯提高治療總有效率(P<0.05),且明顯改善日常生活能力,但對運動功能的改善影響不大;治療組和對照組治療后日常活動能力和運動功能明顯改善(P<0.01或0.05)。

本結果還顯示,UPDRSII與性別、起病年齡、職業、文化程度等無顯著相關性,而與UPDRSIll、Hoehn-Yahr分級、藥物治療等呈顯著正相關,與年齡、病程呈負相關。提示藥物干預治療對帕金森病患者的生活質量有顯著影響。故及早應用藥物治療能夠改善患者的癥狀,減少疾病對其日常生活能力的影響,從而顯著改善患者的生活質量。

綜上所述,在診治帕金森病的過程中,應盡力減少對日常生活能力的影響,積極、早期進行藥物干預治療,以提高患者的生活質量。

- 沒有相關記錄

TAG:泰舒達

相關藥品

- 專科病種索引:

- 腫瘤科

- 肝病科

- 神經科

- 精神科

- 皮膚性病科

- 眼科

- 風濕免疫科

- 心腦血管科

- 糖尿病

- 泌尿生殖科

- 營養消化科

- 醫療器械科

- 藥品說明書索引:

- 腫瘤科

- 肝病科

- 神經科

- 精神科

- 皮膚性病科

- 眼科

- 風濕免疫科

- 心腦血管科

- 糖尿病

- 泌尿生殖科

- 營養消化科

- 醫療器械科

- 湯臣倍健牌針葉櫻桃咀嚼片

- 魚躍腕式電子血壓計YE8700A

- 科亞足浴盆KY-11C(溫暖型)

- 新華豐鋁合金彎管拐HF7-18

- 歐姆龍 體重計

- 歐姆龍電子血壓計

- 特大水枕頭

- 偉業B1 電鍍輪椅

- 佛山飛揚座廁椅FY899

- Miki輪椅MPT-43L(PU)

- 康麥斯牌深海魚油膠囊

- 湯臣倍健牌蜂王漿軟膠囊

- 湯臣倍健R清好清暢膠囊

- 魚躍輪椅車H030C

- 百利達健康秤HA-622

- 湯臣倍健R維生素C加E咀嚼片

- 湯臣倍健牌多種維生素片(女士)

- 歐姆龍手腕式電子血壓計 HEM-6051

- MiKi粽色小托底四角拐MRS-010311

- MiKi輪椅車MPTC-46L實心胎

- 羅氏活力血糖試紙(50片)

- Miki輪椅MCVWSW-49JL

- 湯臣倍健R液體鈣軟膠囊

- 魚躍H022B座廁椅

- 湯臣倍健葡萄籽片(進口)

- 更多

便民幫助- 常見問題 | 服務指南 | 藥學服務 | 顧客意見 | 顧客投訴 | 專科服務 | 尋醫問藥 | 藥師窗口

專科分類服務- 腫瘤科 | 肝病科 | 神經科 | 精神科 | 皮膚性病科 | 眼 科 | 風濕免疫科 | 心血管科 | 糖尿病科 | 其他科用藥

藥品導購服務- 腫瘤科藥品 | 精神科藥品 | 肝病科藥品 | 眼科藥品 |皮膚性病科藥品 | 神經科藥品 | 風濕免疫科藥品

藥房資質- 企業法人營業執照 | 藥品經營許可證 | 藥品經營質量管理規范認證 | 食品衛生許可證 | 互聯網藥品信息服務資格證