您現在的位置: 百濟新特藥房網首頁 >> 肝病科 >> 新藥動態

恩替卡韋(博路定)最新數據:5年累計耐藥率維持在1.2%

- 來源: 中國醫學論壇報 作者:百濟動態 瀏覽: 發布時間:2008-4-17 11:27:00

|

點擊進入 藥品專題介紹 >> |

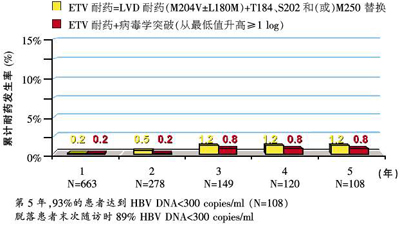

在亞太肝病學會(APASL)2008年年會上, Helena Brett-Smith報告了恩替卡韋(博路定,ETV)5年耐藥研究結果。研究表明,ETV治療核苷初治患者5年,累計基因型耐藥發生率仍維持極低水平(1.2%),第5年沒有患者被檢測出對ETV發生耐藥。而患者如已發生拉米夫定(LVD)耐藥則會使ETV耐藥基因屏障降低,耐藥發生率增高。

ETV 5年耐藥監測患者來自于幾項Ⅱ/Ⅲ期臨床研究。其中核苷初治患者來自ETV-022(HBeAg陽性)和ETV-027(HBeAg陰性)Ⅲ期全球臨床研究,患者在第1、2年接受ETV 0.5 mg治療,之后進入ETV-901后續研究,接受ETV 1.0 mg治療。拉米夫定耐藥患者包括ETV-026 Ⅲ期全球臨床研究(HBeAg陽性),以及ETV-014(劑量探索研究)和ETV-015(肝移植后)研究中的部分患者。

5年間,對博路定治療48周、96周、144周、192周、240周或最后一次給藥時HBV DNA>300 copies/ml 的病例標本進行基因測序,對發生病毒學突破(HBV DNA自最低值升高≥1 log )的全部病例標本進行表型分析(包括沒有觀察到基因突變的標本)。

分析表明, ETV5年的累計基因型耐藥發生率分別為0.2%、0.5%、1.2%、1.2%和1.2%。僅3例患者在5年治療中發生基因型耐藥,其中1例證實為基線有LVD耐藥的患者。第5年有93%的患者HBV DNA降至300 copies/ml以下,無新病例出現ETV耐藥突變。

5年耐藥監測結果(圖1)證實,在核苷初治患者中,ETV耐藥發生率極低,遠低于其他核苷類藥物。 這是由于ETV能強效抑制乙肝病毒,并具有高耐藥基因屏障,對ETV產生耐藥必需在LVD的特異性耐藥位點M204I/V±L180M突變的基礎上,再發生ETV特異位點T184、S202或M250突變。

初始使用LVD發生耐藥,再使用ETV 治療,由于已經發生M204I/V±L180M突變,使得ETV的耐藥基因屏障降低,即使換用ETV,耐藥率仍較核苷初治患者高。從第1年到第5年ETV治療LVD失效患者累計基因型耐藥發生率分別為6%、15%、36%、46%和51%。5年中187例患者有72例曾經達到HBV DNA<300 copies/ml,其中僅3例(4%)出現ETV基因型耐藥。

總之,慢性乙肝的首要治療目標是最大限度和長期抑制病毒,治療過程中一旦發生耐藥則會使抗病毒療效喪失,只有長期的極低耐藥率才能保證長期抗病毒治療得以持續。Anna Lok在最新美國肝病研究學會(AASLD)指南中明確指出,應盡量選擇最強效且基因型耐藥率最低的核苷類藥物,并提高患者的依從性。ETV有強效的病毒抑制作用和高耐藥基因屏障,需要多個位點同時突變才會發生耐藥,初始能有效預防耐藥,使得最大限度地實現抗病毒目標成為可能。

ETV 5年耐藥監測患者來自于幾項Ⅱ/Ⅲ期臨床研究。其中核苷初治患者來自ETV-022(HBeAg陽性)和ETV-027(HBeAg陰性)Ⅲ期全球臨床研究,患者在第1、2年接受ETV 0.5 mg治療,之后進入ETV-901后續研究,接受ETV 1.0 mg治療。拉米夫定耐藥患者包括ETV-026 Ⅲ期全球臨床研究(HBeAg陽性),以及ETV-014(劑量探索研究)和ETV-015(肝移植后)研究中的部分患者。

5年間,對博路定治療48周、96周、144周、192周、240周或最后一次給藥時HBV DNA>300 copies/ml 的病例標本進行基因測序,對發生病毒學突破(HBV DNA自最低值升高≥1 log )的全部病例標本進行表型分析(包括沒有觀察到基因突變的標本)。

分析表明, ETV5年的累計基因型耐藥發生率分別為0.2%、0.5%、1.2%、1.2%和1.2%。僅3例患者在5年治療中發生基因型耐藥,其中1例證實為基線有LVD耐藥的患者。第5年有93%的患者HBV DNA降至300 copies/ml以下,無新病例出現ETV耐藥突變。

5年耐藥監測結果(圖1)證實,在核苷初治患者中,ETV耐藥發生率極低,遠低于其他核苷類藥物。 這是由于ETV能強效抑制乙肝病毒,并具有高耐藥基因屏障,對ETV產生耐藥必需在LVD的特異性耐藥位點M204I/V±L180M突變的基礎上,再發生ETV特異位點T184、S202或M250突變。

初始使用LVD發生耐藥,再使用ETV 治療,由于已經發生M204I/V±L180M突變,使得ETV的耐藥基因屏障降低,即使換用ETV,耐藥率仍較核苷初治患者高。從第1年到第5年ETV治療LVD失效患者累計基因型耐藥發生率分別為6%、15%、36%、46%和51%。5年中187例患者有72例曾經達到HBV DNA<300 copies/ml,其中僅3例(4%)出現ETV基因型耐藥。

總之,慢性乙肝的首要治療目標是最大限度和長期抑制病毒,治療過程中一旦發生耐藥則會使抗病毒療效喪失,只有長期的極低耐藥率才能保證長期抗病毒治療得以持續。Anna Lok在最新美國肝病研究學會(AASLD)指南中明確指出,應盡量選擇最強效且基因型耐藥率最低的核苷類藥物,并提高患者的依從性。ETV有強效的病毒抑制作用和高耐藥基因屏障,需要多個位點同時突變才會發生耐藥,初始能有效預防耐藥,使得最大限度地實現抗病毒目標成為可能。

圖1 恩替卡韋5年累積耐藥發生率

TAG:恩替卡韋 博路定 耐藥

相關藥品

十年全國連鎖專科藥房,藥監局認證網上藥店,分店覆蓋全國各大城市,數十位執業藥師免費用藥指導,網上買藥首選!

網站資訊- 藥房介紹 |

連鎖門店分布 | 人才招聘 |

聯系我們 | 網站地圖

便民幫助- 常見問題 | 服務指南 | 藥學服務 | 顧客意見 | 顧客投訴 | 專科服務 | 尋醫問藥 | 藥師窗口

專科分類服務- 腫瘤科 | 肝病科 | 神經科 | 精神科 | 皮膚性病科 | 眼 科 | 風濕免疫科 | 心血管科 | 糖尿病科 | 其他科用藥

藥品導購服務- 腫瘤科藥品 | 精神科藥品 | 肝病科藥品 | 眼科藥品 |皮膚性病科藥品 | 神經科藥品 | 風濕免疫科藥品

藥房資質- 企業法人營業執照 | 藥品經營許可證 | 藥品經營質量管理規范認證 | 食品衛生許可證 | 互聯網藥品信息服務資格證

便民幫助- 常見問題 | 服務指南 | 藥學服務 | 顧客意見 | 顧客投訴 | 專科服務 | 尋醫問藥 | 藥師窗口

專科分類服務- 腫瘤科 | 肝病科 | 神經科 | 精神科 | 皮膚性病科 | 眼 科 | 風濕免疫科 | 心血管科 | 糖尿病科 | 其他科用藥

藥品導購服務- 腫瘤科藥品 | 精神科藥品 | 肝病科藥品 | 眼科藥品 |皮膚性病科藥品 | 神經科藥品 | 風濕免疫科藥品

藥房資質- 企業法人營業執照 | 藥品經營許可證 | 藥品經營質量管理規范認證 | 食品衛生許可證 | 互聯網藥品信息服務資格證