您現在的位置: 百濟新特藥房網首頁 >> 肝病科 >> 丙肝 >> 丙肝常規用藥

從認識HCV到了解丙型肝炎(上)

- 來源: 中國醫學論壇報 作者:百濟動態 瀏覽: 發布時間:2008/4/10 9:55:00

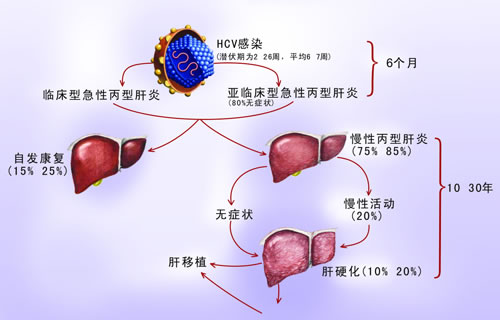

丙型肝炎自然史

北京大學人民醫院王豪教授:根據1992年我國的流行病學調查數據,在自然人群中丙肝病毒(HCV)抗體的陽性率為3.2%。我國丙型肝炎患者感染多數發生于1990年前后,大多源于輸血或血液制品感染。在我國嚴格規范義務獻血后,因輸血或血制品而感染HCV的病例大幅度減少。同其他病毒性肝炎一樣,HCV感染后多數(80%)患者表現為亞臨床感染,無明顯臨床癥狀。丙型肝炎慢性化的比例高達70%~90%,包括兒童和成人,一旦感染,極易轉為慢性。

慢性丙型肝炎患者常常無臨床癥狀,肝功能正常或輕度異常,不易被發現。只有少數病人表現為活動性肝炎,有臨床癥狀和反復肝功能異常。丙型肝炎的進展速度和感染時的年齡相關,嬰幼兒或兒童時期的HCV感染,疾病進展較慢,而成年人尤其是老年人感染后病情發展快。一般認為從感染HCV到發展為肝硬化約需10~30年,但免疫功能低下者或老年人也可在2~3年內發展為肝硬化(圖1)。根據WHO的數據,丙型肝炎患者中的5%~20%可發展為肝硬化,1%~5%發展為肝細胞癌,5%死于長期感染導致的肝硬化或肝癌。在西方國家,丙型肝炎引起的肝硬化和肝癌是肝移植的主要病因,而且肝移植后丙型肝炎的復發率非常高。

北京大學人民醫院王豪教授:根據1992年我國的流行病學調查數據,在自然人群中丙肝病毒(HCV)抗體的陽性率為3.2%。我國丙型肝炎患者感染多數發生于1990年前后,大多源于輸血或血液制品感染。在我國嚴格規范義務獻血后,因輸血或血制品而感染HCV的病例大幅度減少。同其他病毒性肝炎一樣,HCV感染后多數(80%)患者表現為亞臨床感染,無明顯臨床癥狀。丙型肝炎慢性化的比例高達70%~90%,包括兒童和成人,一旦感染,極易轉為慢性。

慢性丙型肝炎患者常常無臨床癥狀,肝功能正常或輕度異常,不易被發現。只有少數病人表現為活動性肝炎,有臨床癥狀和反復肝功能異常。丙型肝炎的進展速度和感染時的年齡相關,嬰幼兒或兒童時期的HCV感染,疾病進展較慢,而成年人尤其是老年人感染后病情發展快。一般認為從感染HCV到發展為肝硬化約需10~30年,但免疫功能低下者或老年人也可在2~3年內發展為肝硬化(圖1)。根據WHO的數據,丙型肝炎患者中的5%~20%可發展為肝硬化,1%~5%發展為肝細胞癌,5%死于長期感染導致的肝硬化或肝癌。在西方國家,丙型肝炎引起的肝硬化和肝癌是肝移植的主要病因,而且肝移植后丙型肝炎的復發率非常高。

圖1 丙型肝炎自然史

HCV的結構及病毒復制

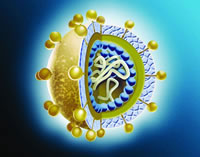

HCV為有包膜呈球形的RNA病毒,如圖2所示,病毒核心為RNA鏈(白色),由核衣殼(或稱衣殼蛋白,藍色球狀)包被。圍繞衣殼的是糖蛋白囊膜(黃色和藍色),表面蛋白嵌插其中(黃色球體)。

HCV的復制方式是以正鏈RNA基因組作為病毒復制的模板,復制為負鏈RNA,再轉錄成多個正鏈RNA。免疫組織化學和原位雜交證實HCV主要存在于肝細胞胞質內,肝細胞是HCV復制的主要場所。HCV也可在外周單核細胞內復制。HCV肝外復制場所作為HCV的儲藏地,可能是干擾素治療后復發、肝移植后再感染和輸入含有HCV抗體和HCV RNA陰性血液仍可以感染HCV的原因之一。

HCV為有包膜呈球形的RNA病毒,如圖2所示,病毒核心為RNA鏈(白色),由核衣殼(或稱衣殼蛋白,藍色球狀)包被。圍繞衣殼的是糖蛋白囊膜(黃色和藍色),表面蛋白嵌插其中(黃色球體)。

HCV的復制方式是以正鏈RNA基因組作為病毒復制的模板,復制為負鏈RNA,再轉錄成多個正鏈RNA。免疫組織化學和原位雜交證實HCV主要存在于肝細胞胞質內,肝細胞是HCV復制的主要場所。HCV也可在外周單核細胞內復制。HCV肝外復制場所作為HCV的儲藏地,可能是干擾素治療后復發、肝移植后再感染和輸入含有HCV抗體和HCV RNA陰性血液仍可以感染HCV的原因之一。

圖2 HCV的結構示意圖

丙型肝炎的病理學表現

丙型肝炎的病理學表現與甲型、乙型及丁型肝炎相似,主要是肝細胞壞死和淋巴細胞浸潤,一般稱為壞死性炎癥。多項關于慢性丙型肝炎的肝臟組織病理學表現的研究結果有所不同,但較為一致的是研究者都認為,HCV感染者的肝臟匯管區淋巴樣細胞聚集、膽管損傷和脂肪變檢出率均明顯高于HBV感染(表1)。

丙型肝炎的病理學表現與甲型、乙型及丁型肝炎相似,主要是肝細胞壞死和淋巴細胞浸潤,一般稱為壞死性炎癥。多項關于慢性丙型肝炎的肝臟組織病理學表現的研究結果有所不同,但較為一致的是研究者都認為,HCV感染者的肝臟匯管區淋巴樣細胞聚集、膽管損傷和脂肪變檢出率均明顯高于HBV感染(表1)。

表1 3種肝炎的組織病理學對比

|

|

丙型肝炎 |

||

|

脂肪變 |

31%~72% |

22%~51% |

16%~19% |

|

淋巴樣細胞聚集 |

45%~78% |

18%~52% |

10%~42% |

|

膽管損傷 |

22%~55% |

10%~55% |

10%~60% |

|

| |||

(摘自 《臨床肝膽病學》 姚光弼 主編)

慢性丙型肝炎的肝外表現

北京大學人民醫院魏來教授:關于慢性丙型肝炎肝外表現的研究已有較長歷史,但是由于我國研究還較少,有必要和臨床醫師,特別是非感染科和非肝病科醫師一起復習相關研究,以提高對慢性丙型肝炎的整體認識,當面對具有一些肝外表現的患者,臨床醫師應該想到檢測HCV感染標志物。

由于研究人群和隊列的選擇不同,以及分析方式存在差異,對于慢性丙型肝炎肝外表現研究的結論不完全一致。既往認為,慢性丙型肝炎的肝外表現涉及皮膚(遲發性皮膚卟啉病、白癜風、扁平苔蘚),腎臟(膜性腎病、膜增生性腎小球腎炎),血液系統(冷球蛋白血癥、霍奇金及非霍奇金淋巴瘤),內分泌系統(糖尿病、甲狀腺炎)和風濕性疾病(干燥綜合征)。

近年來,基于住院和門診的大樣本病例對照研究顯示,與HCV感染相關程度不同的疾病見表2。在發生肝外表現的患者中,年齡、女性和肝臟纖維化是重要的相關因素。

由于研究人群和隊列的選擇不同,以及分析方式存在差異,對于慢性丙型肝炎肝外表現研究的結論不完全一致。既往認為,慢性丙型肝炎的肝外表現涉及皮膚(遲發性皮膚卟啉病、白癜風、扁平苔蘚),腎臟(膜性腎病、膜增生性腎小球腎炎),血液系統(冷球蛋白血癥、霍奇金及非霍奇金淋巴瘤),內分泌系統(糖尿病、甲狀腺炎)和風濕性疾病(干燥綜合征)。

近年來,基于住院和門診的大樣本病例對照研究顯示,與HCV感染相關程度不同的疾病見表2。在發生肝外表現的患者中,年齡、女性和肝臟纖維化是重要的相關因素。

表2 慢性丙型肝炎的肝外表現

|

相關程度 |

疾病 |

|

密切相關的疾病 |

遲發性皮膚卟啉病 |

|

|

扁平苔蘚 |

|

|

白癜風 |

|

|

特發性混合性冷球蛋白血癥 |

|

|

膜增生性腎小球腎炎 |

|

可能有關的疾病 |

非霍奇金淋巴瘤 |

|

|

糖尿病 |

|

|

低度惡性B細胞淋巴瘤 |

|

|

Mooren角膜潰瘍 |

|

|

自身免疫性甲狀腺炎 |

|

|

干燥綜合征 |

|

|

特發性肺纖維化 |

|

|

關節痛 |

|

|

肌痛 |

|

| |

HCV基因型及疫苗

北京地壇醫院徐道振教授:根據來自世界各地的HCV分離株的部分或全序列分析,目前至少有6種不同的主要基因型,按照發現次序的先后,用阿拉伯數字1、2、3……表示,各基因型中分別又有幾個亞型,用英文字母a、b、c……以下角方式表示。

目前,對HCV基因型的流行病學意義、HCV基因型與疾病發展的關系、不同基因型對藥物治療的反應性等不甚清楚,對HCV基因型的研究一直為各國學者的研究熱點。目前認為,HCV 1型和4型的復制水平、致病性可能較強,且對干擾素治療的應答較2型和3型差。在我國,大多數慢性丙型肝炎患者,多為HCV 1b型感染,該型病毒對干擾素有一定耐藥性,因而治療較為困難。

一直以來,丙肝疫苗的研發工作面臨巨大挑戰,主要因為 同病毒株和基因型病毒不斷發生多基因變異,尤其是在同一患者體內存在顯著抗原變異的病毒準種,同時自然感染后的保護性免疫應答缺失。目前仍無預防HCV感染的疫苗。

北京地壇醫院徐道振教授:根據來自世界各地的HCV分離株的部分或全序列分析,目前至少有6種不同的主要基因型,按照發現次序的先后,用阿拉伯數字1、2、3……表示,各基因型中分別又有幾個亞型,用英文字母a、b、c……以下角方式表示。

目前,對HCV基因型的流行病學意義、HCV基因型與疾病發展的關系、不同基因型對藥物治療的反應性等不甚清楚,對HCV基因型的研究一直為各國學者的研究熱點。目前認為,HCV 1型和4型的復制水平、致病性可能較強,且對干擾素治療的應答較2型和3型差。在我國,大多數慢性丙型肝炎患者,多為HCV 1b型感染,該型病毒對干擾素有一定耐藥性,因而治療較為困難。

一直以來,丙肝疫苗的研發工作面臨巨大挑戰,主要因為 同病毒株和基因型病毒不斷發生多基因變異,尤其是在同一患者體內存在顯著抗原變異的病毒準種,同時自然感染后的保護性免疫應答缺失。目前仍無預防HCV感染的疫苗。

TAG:丙型肝炎 HCV 丙肝

相關藥品