您現在的位置: 百濟新特藥房網首頁 >> 糖尿病 >> Ⅱ型糖尿病 >> Ⅱ型糖尿病治療與研究進展

來得時治療糖尿病10例臨床觀察

- 來源: 百濟藥房藥訊 作者:百濟動態 瀏覽: 發布時間:2014-6-10 14:07:00

向勤, 汪志紅, 青華, 李啟富, 張素華, 馮正平, 周波

糖尿病是一組以慢性高血糖為特征的代謝疾病群,長期高血糖可引起微血管、大血管及神經病變,導致眼、心、腎、腦等器官的功能減退或衰竭甚至死亡,嚴重影響人們的生活質量和生存壽命。尤其是糖尿病患病率劇增的今天,給社會和患者帶來了沉重的負擔。DCCT 和UKPDS 研究表明,良好的血糖控制能夠延遲微血管、大血管并發癥的發生及發展。現階段臨床上用得較廣的胰島素治療中,以短效( 或超短效)胰島素聯合中效胰島素( NPH )、口服降糖藥物聯合中效胰島素NPH 等方案為多。因NPH 有一定峰值,最大作用時間為4~ 12h,不能真正模擬生理性基礎胰島素分泌,使很多患者空腹血糖不能達標、控制,而且低血糖發生率高;而來得時(甘精胰島素)為重組長效人胰島素類似物,是目前臨床上第1 個模擬生理性基礎胰島素分泌,24h 無峰值的基礎胰島素。我們用來得時對重醫附一院10 例糖尿病患者進行治療觀察,現將其療效報道如下。

1臨床資料

1.1 一般資料 血糖控制不佳(HbA1C>7.5%)或新診斷的需胰島素治療的糖尿病患者10 例,年齡20~ 78 歲,平均53. 1歲,男7 例,女3 例,病史2 個月~ 20 年,平均7. 5 年。其中1型糖尿病1 例, 2 型糖尿病9 例; BMI: 20~ 27. 7kg/ m2 ,平均24. 19kg/ m2,空腹血糖( FBG)5. 6~ 17. 4mmol/ L,平均12. 0mmol/ L,餐后2h 血糖( 2hBG)7. 3~ 28. 2mmol/ L,糖化血蛋白6. 2%~ 12. 7%,平均9. 6%。所有患者無心、肺、腎功能損害,無感染、酮癥、酸堿失衡及水、電解質紊亂等急性并發癥。

1.2 方法

8 例患者在繼續原治療方案基礎上,夜間20: 00或清晨加用來得時( 甘精胰島素)或將胰島素強化治療中20: 00NPH 換為來得時;2 例新診斷的糖尿病患者用來得時聯合二甲雙胍治療。最初劑量8~ 10u/ d, 在每天使用1 次NPH 治療的患者,起始劑量同原來使用NPH 的劑量;使用2 次NPH 的患者,起始劑量為NPH 總量的70%~ 80%。根據空腹血糖值,每2~ 3d 調整1次劑量,FBG≤ 4. 0mmol/ L, 不增加劑量,FPG 在5. 6~ 6. 7mmo l/ L, 增加2u/ d, FPG 在6. 7~ 7. 8mmo l/L, 增加4u/ d, FBG 在7. 8~ 10. 0mmo l/ L, 增加6u/ d, FBG≥10.0mmol/ L, 增加8u/d。來得時的劑量為6~ 36u/d。

1.3 觀察指標

1.3. 1 治療前, 治療后1、2、3、4、8、1 6、24 周的FBG、2 hBG。

1.3. 2 治療前及治療后16 周、24 周的體重和糖化血紅蛋白( H bA1C )。

1.3. 3 來得時治療前、后體重改變及低血糖的發生次數。

1.4 統計學處理 所測結果以均數±標準差( x± s ) 表示。來得時治療前、后比較采用配對t 檢驗。

2 結 果

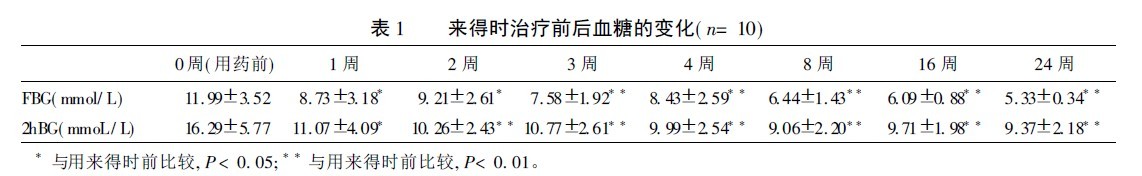

2. 1 來得時治療前、后血糖的變化見表1 與用來得時前比較,用來得時后的1、2、3、4、8、16 周的FBG、2hBG 均明顯降低,差異有統計學意義( P< 0. 05 或0. 01) 。 .

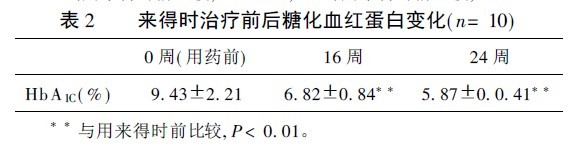

2. 2 來得時治療前、后H bA1c 水平的變化見表2 與用來得時前比較,用來得時后的16、24 周H bA1 c 的水平均明顯下降,差異有統計學意義( P < 0. 01) 。

2. 3 來得時治療體重的變化 用來得時前患者的平均體重為( 65. 85±11. 74)kg , 治療后16 周及24 周分別為( 67. 25 ±12. 41)kg、( 66. 85±12. 204)kg, 與用來得時前比較,體重的增加差異無統計學意義(P值分別為0. 08、0 . 25, 均> 0. 5)。2例患者發生低血糖共3 次。

3 討 論

糖尿病發病的主要環節為胰島ß細胞功能的衰竭和胰島素抵抗,早期應用胰島素可緩解高糖對ß細胞毒性作用,保護ß細胞功能,改善內源性胰島素分泌,同時改善周圍組織對胰島素敏感性。目前早期使用胰島素已得到廣大醫生的認可。

來得時注射液(甘精胰島素) ,作為剛上市不久的長效人胰島素類似物,它使用大腸埃希桿菌的非病源性菌株作為生產的有機體,通過DNA 技術生產得到。來得時與人胰島素不同之處在于A 鏈上21 位天冬氨酸被甘氨酸所替代,B 鏈上31、32位加了2個精氨酸,所以稱為甘精胰島素,對人胰島素的2 處修飾,得到穩定的分子,這種分子在皮下組織的中性pH 條件下沉淀,使甘精胰島素的吸收延遲,提供了相當恒定的基礎胰島素。來得時模擬24h 正常生理性胰島素分泌,能更可靠補充基礎胰島素,具有24h 無峰值的特性,有助于降低夜間低血糖的風險,與NPH 比較,注射時間靈活,對空腹血糖控制更穩定,體重增高更少, 價格相對胰島素泵更便宜。

本臨床觀察結果顯示來得時治療后空腹血糖、餐后2h 血糖及糖化血紅蛋白均得到顯著性降低;而且用藥24 周時所有患者的H bA1C均< 6. 5%,達到理想控制。說明來得時有肯定的降糖效果,尤其是空腹血糖在用藥8 周后絕大多數能得到理想控制( FBG< 5. 6mmol/ L)。餐后2h 血糖雖然達到理想控制( 2hBG< 8mmol/L)的患者少,但較用來得時前有顯著的減少,在用藥24 周時多數患者能得到達標控制( 8~ 10mmol/L)。此外,用來得時24 周來,低血糖的發生率低,僅有2 例3 次發生輕微的低血糖反應,自行進食后緩解;體重無明顯的增加。本臨床觀察的結果與文獻報道一致。

綜上所述,本臨床觀察發現來得時能有效地降低血糖水平,尤其是空腹血糖下降明顯;而且癥狀性低血糖發生少,對體重無明顯影響。此外,來得時每天注射1 次,給藥靈活,患者樂于接受。因此,來得時是值得在臨床上推廣應用的長效胰島素。

參考文獻:向勤,汪志紅,青華,李啟富,張素華,馮正平,周波。來得時治療糖尿病10 例臨床觀察[J].重慶醫學。2006,5(35):901-902

TAG:來得時 來得時治療糖尿病10 例臨床觀察

相關藥品

便民幫助- 常見問題 | 服務指南 | 藥學服務 | 顧客意見 | 顧客投訴 | 專科服務 | 尋醫問藥 | 藥師窗口

專科分類服務- 腫瘤科 | 肝病科 | 神經科 | 精神科 | 皮膚性病科 | 眼 科 | 風濕免疫科 | 心血管科 | 糖尿病科 | 其他科用藥

藥品導購服務- 腫瘤科藥品 | 精神科藥品 | 肝病科藥品 | 眼科藥品 |皮膚性病科藥品 | 神經科藥品 | 風濕免疫科藥品

藥房資質- 企業法人營業執照 | 藥品經營許可證 | 藥品經營質量管理規范認證 | 食品衛生許可證 | 互聯網藥品信息服務資格證