您現在的位置: 百濟新特藥房網首頁 >> 神經科 >> 神經科新聞

中國帕金森病治療指南(第三版)

- 來源: 百濟藥房藥訊 作者:百濟動態 瀏覽: 發布時間:2014/8/5 15:36:00

帕金森病(Parkinson’sdisease)是一種常見的中老年神經系統退行性疾病,主要以黑質多巴胺能神經元進行性退變和路易小體形成的病理變化,紋狀體區多巴胺遞質降低、多巴胺與乙酰膽堿遞質失平衡的生化改變,震顫、肌強直、動作遲緩、姿勢平衡障礙的運動癥狀和嗅覺減退、便秘、睡眠行為異常和抑郁等非運動癥狀的臨床表現為顯著特征。

我國 65 歲以上人群總體患病率為 1700/10 萬,并隨年齡增長而升高,給家庭和社會都帶來了沉重的負擔。近些年來,無論是對帕金森病發病機制的認識以及對早期診斷生物學標志物的發現,還是對其治療方法和手段的探索,都有了顯著的進步。國外尤其是歐美國家的帕金森病治療指南給予了我們很好的啟示和幫助。

中華醫學會神經病學分會帕金森病及運動障礙學組在 2006 年和 2009 年分別制定了第一、二版中國帕金森病治療指南,對規范和優化我國帕金森病的治療行為和提高治療效果均起到了重要的作用。近 5 年來,國內、外在該治療領域又有了一些治療理念的更新和治療方法的進步。

為了更好地適應其發展以及更好地指導臨床實踐,我們現對中國帕金森病治療指南第二版進行必要的修改和更新。

1. 治療原則

1.1 綜合治療

每一例帕金森病患者都可以先后或同時表現出運動癥狀和非運動癥狀,但在整個病程中都會伴有這兩類癥狀,有時會產生多種非運動癥狀。不僅運動癥狀影響了患者的工作和日常生活能力,非運動癥狀也明顯干擾了患者的生活質量。因此,我們應該對帕金森病的運動癥狀和非運動癥狀采取全面綜合的治療。

治療方法和手段包括藥物治療、手術治療、運動療法、心理疏導及照料護理等。藥物治療為首選,且是整個治療過程中的主要治療手段,手術治療則是藥物治療的一種有效補充。目前應用的治療手段,無論是藥物或手術治療,只能改善患者的癥狀,并不能阻止病情的發展,更無法治愈。因此,治療不僅要立足當前,并且需要長期管理,以達到長期獲益。

1.2 用藥原則

疾病的運動癥狀和非運動癥狀都會影響患者的工作和日常生活能力,因此,用藥原則應該以達到有效改善癥狀、提高工作能力和生活質量為目標。我們提倡早期診斷、早期治療,不僅可以更好地改善癥狀,而且可能會達到延緩疾病進展的效果。

應堅持“劑量滴定”以避免產生藥物的急性副作用,力求實現“盡可能以小劑量達到滿意臨床效果”的用藥原則,避免或降低運動并發癥尤其是異動癥的發生率,事實證明我國帕金森病患者的異動癥發生率明顯低于國外的帕金森病患者。

治療應遵循循證醫學的證據,也應強調個體化特點,不同患者的用藥選擇需要綜合考慮患者的疾病特點(是以震顫為主,還是以強直少動為主)和疾病嚴重程度、有無認知障礙、發病年齡、就業狀況、有無共病、藥物可能的副作用、患者的意愿、經濟承受能力等因素,盡可能避免、推遲或減少藥物的副作用和運動并發癥。

進行抗帕金森病藥物治療時,特別是使用左旋多巴時不能突然停藥,以免發生撤藥惡性綜合征。

2. 藥物治療

根據臨床癥狀嚴重度的不同,可以將帕金森病的病程分為早期和中晚期,即將 Hoehn-Yahr1~2.5 級定義為早期,Hoehn-Yahr3~5 級定義為中晚期。以下我們分別對早期和 中晚期帕金森病提出具體的治療意見。

2.1 早期帕金森病的治療 疾病一旦發生將隨著時間的推移而漸進性加重,有證據提示在疾病早期階段的病程進展較后期階段要快。因此,一旦早期診斷,即應盡早開始治療,爭取掌握疾病的修飾時機,對今后帕金森病的整個治療成敗起關鍵性作用。

早期治療可以分為非藥物治療(包括認識和了解疾病、補充營養、加強鍛煉、堅定戰勝疾病的信心以及社會和家人對患者的理解、關心與支持)和藥物治療。一般疾病初期多予單藥治療,但也可采用優化的小劑量多種藥物(體現多靶點)的聯合應用,力求達到療效最佳、維持時間更長而運動并發癥發生率最低的目標。

藥物治療包括疾病修飾治療藥物和癥狀性治療藥物。疾病修飾治療藥物除了可能的疾病修飾作用外,也具有改善癥狀的作用;癥狀性治療藥物除了能夠明顯改善疾病癥狀外,部分也兼有一定的疾病修飾作用。

疾病修飾治療的目的是延緩疾病的進展。目前,臨床上可能有疾病修飾作用的藥物主要包括單胺氧化酶 B 型(MAO-B)抑制劑和多巴胺受體(DR)激動劑等。MAO-B 抑制劑中的司來吉蘭 + 維生素 E(DATATOP)和雷沙吉蘭(ADAGIO)臨床試驗可能具有延緩疾病進展的作用;DR 激動劑中的普拉克索 CALM-PD 研究和羅匹尼羅 REAL-ET 研究提示其可能具有疾病修飾的作用。大劑量(1200mg/d)輔酶 Q10 的臨床試驗也提示其可能具有疾病修飾的作用。

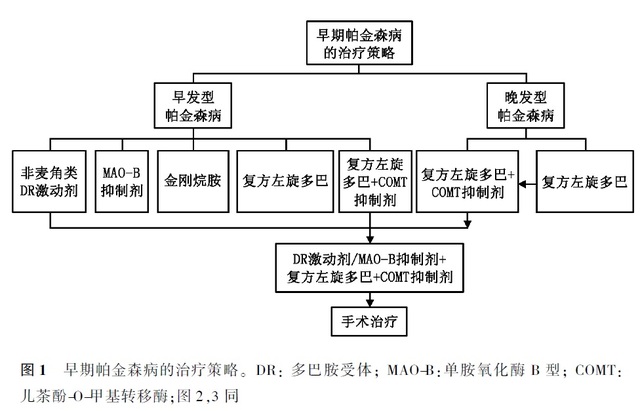

2.1.1 首選藥物原則(圖 1)

1. 早發型患者,在不伴有智能減退的情況下,可有如下選擇:

非麥角類 DR 激動劑;

MAO- 抑制劑;

金剛烷胺;

復方左旋多巴;

復方左旋多巴 + 兒茶酚 -O 甲基轉移酶(COMT)抑制劑。

首選藥物并非按照以上順序,需根據不同患者的具體情況而選擇不同方案。若遵照美國、歐洲的治療指南應首選方案①、②或⑤;若患者由于經濟原因不能承受高價格的藥物,則可首選方案③;若因特殊工作之需,力求顯著改善運動癥狀,或出現認知功能減退,則可首選方案④或⑤;也可在小劑量應用方案①、②或③時,同時小劑量聯合應用方案④。對于震顫明顯而其他抗帕金森病藥物療效欠佳的情況下,可選用抗膽堿能藥,如苯海索(benzhexol)。

晚發型或有伴智能減退的患者,一般首選復方左旋多巴治療。隨著癥狀的加重,療效減退時可添加 DR 激動劑、MAO-B 抑制劑或 COMT 抑制劑治療。盡量不應用抗膽堿能藥物,尤其針對老年男性患者,因其具有較多的副作用。

2.1.2 治療藥物 抗膽堿能藥:目前國內主要應用苯海索,劑量為 1~2mg,3 次 /d。主要適用于伴有震顫的患者,而對無震顫的患者不推薦應用。對 <60 歲的患者,要告知長期應用本類藥物可能會導致其認知功能下降,所以要定期復查認知功能,一旦發現患者的認知功能下降則應立即停用;對≥60 歲的患者最好不應用抗膽堿能藥。狹角型青光眼及前列腺肥大患者禁用。

金剛烷胺:劑量為 50~100mg,2~3 次 /d,末次應在下午 4 時前服用。對少動、強直、震顫均有改善作用,并且對改善異動癥有幫助(C 級證據)。腎功能不全、癲癇、嚴重胃潰瘍、肝病患者慎用,哺乳期婦女禁用。

復方左旋多巴(芐絲肼左旋多巴、卡比多巴左旋多巴):初始用量為 62.5~125.0mg,2~ 次 /d,根據病情而逐漸增加劑量至療效滿意和不出現副作用的適宜劑量維持,餐前 1h 或餐后 1.5h 服藥。

以往多主張盡可能推遲應用,因為早期應用會誘發異動癥;現有證據提示早期應用小劑量(≤400mg/d)并不增加異動癥的發生。復方左旋多巴常釋劑具有起效快的特點,而控釋劑具有維持時間相對長,但起效慢、生物利用度低,在使用時,尤其是 2 種不同劑型轉換時需加以注意。活動性消化道潰瘍者慎用,狹角型青光眼、精神病患者禁用。

DR 激動劑:目前大多推崇非麥角類 DR 激動劑為首選藥物,尤其適用于早發型帕金森病患者的病程初期。因為,這類長半衰期制劑能避免對紋狀體突觸后膜的 DR 產生“脈沖”樣刺激,從而預防或減少運動并發癥的發生。激動劑均應從小劑量開始,逐漸增加劑量至獲得滿意療效而不出現副作用為止。

DR 激動劑的副作用與復方左旋多巴相似,不同之處是它的癥狀波動和異動癥發生率低,而體位性低血壓、腳踝水腫和精神異常(幻覺、食欲亢進、性欲亢進等)的發生率較高。DR 激動劑有 2 種類型,麥角類包括溴隱亭(bromocriptine)、培高利特(pergolide)、a- 二氫麥角隱亭(dihydroergocryptine)、卡麥角林(cabergoline)和麥角乙脲(lisuride);非麥角類包括普拉克索(pramipexole)、羅匹尼羅(ropinirole)、吡貝地爾(piribedil)、羅替戈汀(rotigotine)和阿樸嗎啡(apomorphine)。麥角類 DR 激動劑可導致心臟瓣膜病變和肺胸膜纖維化,因此,目前已不主張使用,其中培高利特在國內已停用。

目前國內上市多年的非麥角類 DR 激動劑有:

吡貝地爾緩釋劑:初始劑量為 50mg,每日 1 次,易產生副反應患者可改為 25mg,每日 2 次,第 2 周增至 50mg,每日 2 次,有效劑量為 150mg/d,分 3 次口服,最大劑量不超過 250mg/d;

普拉克索:有 2 種劑型:常釋劑和緩釋劑。常釋劑的用法:初始劑量為 0.125mg,每日 3 次(個別易產生副反應患者則為 1~2 次),每周增加 0.125mg,每日 3 次,一般有效劑量為 0.50~0.75mg,每日 3 次,最大劑量不超過 4.5mg/d。緩釋劑的用法:每日的劑量與常釋劑相同,但為每日 1 次服用。

即將上市的非麥角類 DR 激動劑有:

羅匹尼羅:初始劑量為 0.25mg,每日 3 次,每周增加 0.75mg 至每日 3mg,一般有效劑量為每日 3~9mg,分 3 次服用,最大日劑量為 24mg;

羅替戈汀:初始劑量 2mg,每日 1 次,每周增加 2mg,一般有效劑量早期患者為每日 6~8mg,中晚期患者為 8~16mg。

國內上市多年的麥角類 DR 激動劑有:

溴隱亭: 0.625mg,每日 1 次,每隔 5 天增加 0.625mg,有效劑量 3.75~15.00mg/d,分 3 次口服;

a- 二氫麥角隱亭: 2.5mg,每日 2 次,每隔 5 天增加 2.5mg,有效劑量 30~50mg/d,分 3 次口服。上述 5 種藥物之間的劑量轉換為:吡貝地爾:普拉克索:羅匹尼羅:溴隱亭:α- 二氫麥角隱亭 =100:1:5:10:60),因個體差異僅作為參考。

MAO-B 抑制劑:主要有司來吉蘭(selegiline)和雷沙吉蘭(rasagiline),其中司來吉蘭有常釋劑和口腔黏膜崩解劑。司來吉蘭(常釋劑)的用法為 2.5~5.0mg,每日 2 次,在早晨、中午服用,勿在傍晚或晚上應用,以免引起失眠,或與維生素 E2000U 合用(DATATOP 方案);口腔黏膜崩解劑的吸收、作用、安全性均好于司來吉蘭常釋劑,用量為 1.25~2.50mg/d。雷沙吉蘭的用量為 1mg,每日 1 次,早晨服用。胃潰瘍者慎用,禁與 5- 羥色胺再攝取抑制劑(SSRI)合用。

COMT 抑制劑:在疾病早期首選復方左旋多巴 +COMT 抑制劑如恩他卡朋雙多巴片(為恩他卡朋 / 左旋多巴 / 卡比多巴復合制劑,按左旋多巴劑量不同分成 4 種劑型)治療,不僅可以改善患者癥狀,而且有可能預防或延遲運動并發癥的發生。

但 FIRST-STEP 及 STRIDE-PD 研究提示恩他卡朋雙多巴早期應用并不能推遲運動并發癥且增加異動癥發生的幾率,目前尚存爭議,有待進一步來驗證。

在疾病中晚期,應用復方左旋多巴療效減退時可以添加恩托卡朋(entacapone)或托卡朋(tolcapone)治療而達到進一步改善癥狀的作用。恩托卡朋用量為每次 100~200mg,服用次數與復方左旋多巴相同,若每日服用復方左旋多巴次數較多,也可少于復方左旋多巴次數,需與復方左旋多巴同服,單用無效。托卡朋每次用量為 100mg,每日 3 次,第一劑與復方左旋多巴同服,此后間隔 6h 服用,可以單用,每日最大劑量為 600mg。

其藥物副作用有腹瀉、頭痛、多汗、口干、轉氨酶升高、腹痛、尿色變黃等。托卡朋可能會導致肝功能損害,需嚴密監測肝功能,尤其在用藥之后的前 3 個月。

2.2 中晚期帕金森病的治療

中晚期帕金森病,尤其是晚期帕金森病的臨床表現極其復雜,其中有疾病本身的進展,也有藥物副作用或運動并發癥的因素參與其中。對中晚期帕金森病患者的治療,一方面要繼續力求改善患者的運動癥狀;另一方面要妥善處理一些運動并發癥和非運動癥狀。

2.2.1 運動并發癥的治療

運動并發癥(癥狀波動和異動癥)是帕金森病中晚期常見的癥狀,調整藥物種類、劑量及服藥次數可以改善癥狀,手術治療如腦深部電刺激術(DBS)亦有療效。

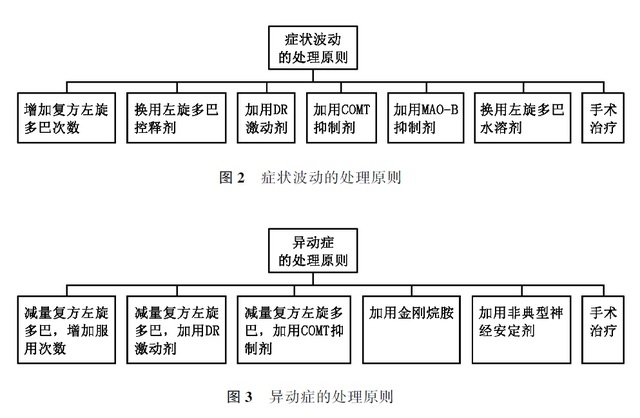

癥狀波動的治療(圖 2):癥狀波動主要包括劑末惡化(endofdosedeterioration)、開 - 關現象(on—ffphenomenon)。對劑末惡化的處理方法為:

2. 異動癥的治療(圖 3):異動癥(AIMs)又稱為運動障礙(dyskinesia),包括劑峰異動癥、雙相異動癥和肌張力障礙(dystonia)。

對劑峰異動癥的處理方法為:

減少每次復方左旋多巴的劑量;

若患者是單用復方左旋多巴,可適當減少劑量,同時加用 DR 激動劑,或加用 COMT 抑制劑;

加用金剛烷胺(C 級證據);

加用非典型抗精神病藥如氯氮平;

若使用復方左旋多巴控釋劑,則應換用常釋劑,避免控釋劑的累積效應。

對雙相異動癥(包括劑初異動癥和劑末異動癥)的處理方法為:

若在使用復方左旋多巴控釋劑應換用常釋劑,最好換用水溶劑,可以有效緩解劑初異動癥;

加用長半衰期的 DR 激動劑或延長左旋多巴血槳清除半衰期的 COMT 抑制劑,可以緩解劑末異動癥,也可能有助于改善劑初異動癥。微栗持續輸注 DR 激動劑或左旋多巴甲酯或乙酯可以同時改善異動癥和癥狀波動,目前正在試驗口服制劑是否能達到同樣效果。其他治療異動癥的藥物如作用于基底節非 DA 能的腺苷 A2A 受體拮抗劑等治療效果的相關臨床試驗正在開展。

對晨起肌張力障礙的處理方法為:

睡前加用復方左旋多巴控釋片或長效 DR 激動劑,或在起床前服用復方左旋多巴常釋劑或水溶劑;對“開”期肌張力障礙的處理方法同劑峰異動癥。手術治療方式主要為 DBS,可獲裨益。

不增加服用復方左旋多巴的每日總劑量,而適當增加每日服藥次數,減少每次服藥劑量(以仍能有效改善運動癥狀為前提),或適當增加每日總劑量(原有劑量不大的情況下),每次服藥劑量不變,而增加服藥次數;

由常釋劑換用控釋劑以延長左旋多巴的作用時間,更適宜在早期出現劑末惡化,尤其發生在夜間時為較佳選擇,劑量需增加 20%~30%(美國指南認為不能縮短“關”期,為 C 級證據,而英國 NICE 指南推薦可在晚期患者中應用,但不作為首選,為 B 級證據);

加用長半衰期的 DR 激動劑,其中普拉克索、羅匹尼羅為 B 級證據,卡麥角林、阿樸嗎啡為 C 級證據,溴隱亭不能縮短“關”期,為 C 級證據,若已用 DR 激動劑而療效減退可嘗試換用另一種 DR 激動劑;

加用對紋狀體產生持續性 DA 能刺激的 COMT 抑制劑,其中恩托卡朋為 A 級證據,托卡朋為 B 級證據;

加用 MAO-B 抑制劑,其中雷沙吉蘭為 A 級證據,司來吉蘭為 C 級證據;

避免飲食(含蛋白質)對左旋多巴吸收及通過血腦屏障的影響,宜在餐前 1h 或餐后 1.5h 服藥,調整蛋白飲食可能有效;

手術治療主要為丘腦底核(STN)行 DBS 可獲裨益,為 C 級證據。對開 - 關現象的處理較為困難,可以選用口服 DR 激動劑,或可采用微栗持續輸注左旋多巴甲酯或乙酯或 DR 激動劑(如麥角乙脲等)。

2.2.2 姿勢平衡障礙的治療

姿勢平衡障礙是帕金森病患者摔跤的最常見原因,易在變換體位如轉身、起身和彎腰時發生,目前缺乏有效的治療措施,調整藥物劑量或添加藥物偶爾奏效。主動調整身體重心、踏步走、大步走、聽口令、聽音樂或拍拍子行走或跨越物體(真實的或假想的)等可能有益。必要時使用助行器甚至輪椅,做好防護。

2.2.3 非運動癥狀的治療

帕金森病的非運動癥狀涉及許多類型,主要包括感覺障礙、精神障礙、自主神經功能障礙和睡眠障礙,需給予積極、相應的治療。

精神障礙的治療:最常見的精神障礙包括抑郁和(或)焦慮、幻覺、認知障礙或癡呆等。首先需要甄別患者的精神障礙是由抗帕金森病藥物誘發,還是由疾病本身導致。

若為前者則需根據易誘發患者精神障礙的幾率而依次逐減或停用如下抗帕金森病藥物:抗膽堿能藥、金剛烷胺、MAO-B 抑制劑 DR 激動劑;若采取以上措施患者的癥狀仍然存在,在不明顯加重帕金森病的運動癥狀的前提下,可將復方左旋多巴逐步減量。

如果藥物調整效果不理想,則提示患者的精神障礙可能為疾病本身導致,就要考慮對癥用藥。針對幻覺和妄想的治療,推薦選用氯氮平(clozapine)或喹硫平(quetiapine),前者的作用稍強于后者,但是氯氮平會有 1%~2% 的幾率導致粒細胞缺乏癥,故需監測血細胞計數。

對于抑郁和(或)焦慮的治療,可應用選擇性 SSRI,也可應用 DR 激動劑,尤其是普拉克索既可以改善運動癥狀,同時也可改善抑郁癥狀。勞拉西泮(lorazepam)和地西泮緩解易激惹狀態十分有效。

針對認知障礙和癡呆的治療,可應用膽堿酯酶抑制劑,如利伐斯明(rivastigmine)、多奈哌齊(donepezil)等,以及美金剛(mementine),其中利伐斯明的證據較為充分。

自主神經功能障礙的治療:最常見的自主神經功能障礙包括便秘、泌尿障礙和位置性低血壓等。對于便秘,攝人足夠的液體、水果、蔬菜、纖維素和乳果糖(10~20g/d)或其他溫和的導瀉藥物能改善便秘癥狀,如乳果糖(lactulose)、龍薈丸、大黃片、番瀉葉等;也可加用胃蠕動藥,如多潘立酮、莫沙必利等。需要停用抗膽堿能藥并增加運動。

對泌尿障礙中的尿頻、尿急和急迫性尿失禁的治療,可采用外周抗膽堿能藥,如奧昔布寧(oxybutynin)、溴丙胺太林(propantheline)、托特羅定(tolterodine)和莨菪堿(hyoscyamine)等。

而對逼尿肌無反射者則給予膽堿能制劑(但需慎用,因會加重帕金森病的運動癥狀),若出現尿潴留,應采取間歇性清潔導尿,若由前列腺增生肥大引起,嚴重者必要時可行位置性低血壓患者應增加鹽和水的攝人量。

睡眠時抬高頭位,不要平躺;可穿彈力褲;不要快速地從臥位或坐位起立;首選 a- 腎上腺素能激動劑米多君(midodrine)治療,且療效最佳;也可使用選擇性外周多巴胺受體拮抗劑多潘立酮。

睡眠障礙的治療:睡眠障礙主要包括失眠、快速眼動期睡眠行為異常(RBD)、白天過度嗜睡(EDS)。失眠最常見的問題是睡眠維持困難(又稱睡眠破碎)。頻繁覺醒可能使得震顫在淺睡眠期再次出現,或者由于白天服用的多巴胺能藥物濃度在夜間已耗盡,患者夜間運動不能而導致翻身困難,或者夜尿增多。

如果與夜間的帕金森病癥狀相關,加用左旋多巴控釋劑、DR 激動劑或 COMT 抑制劑則會有效。如果正在服用司來吉蘭或金剛烷胺,尤其在傍晚服用者,首先需糾正服藥時間,司來吉蘭需在早晨、中午服用,金剛烷胺需在下午 4 點前服用;若無明顯改善,則需減量甚至停藥,或選用短效的鎮靜安眠藥。

對 RBD 患者可睡前給予氯硝西泮,一般 0.5mg 就能奏效。EDS 可能與帕金森病的嚴重程度和認知功能減退有關,也可與抗帕金森病藥物 DR 激動劑或左旋多巴應用有關。如果患者在每次服藥后出現嗜睡,則提示藥物過量,將用藥減量會有助于改善 EDS;也可予左旋多巴控釋劑代替常釋劑,可能會有助于避免或減輕服藥后嗜睡。

感覺障礙的治療:最常見的感覺障礙主要包括嗅覺減退、疼痛或麻木、不寧腿綜合征(RLS)。嗅覺減退在帕金森病患者中相當常見,且多發生在運動癥狀出現之前多年,但是目前尚無明確措施能夠改善嗅覺障礙。

疼痛或麻木在帕金森病尤其在晚期帕金森病患者中比較常見,可以由其疾病引起,也可以是伴隨骨關節病變所致,如果抗帕金森病藥物治療“開期”疼痛或麻木減輕或消失,“關期”復現,則提示由帕金森病所致,可以調整治療以延長“開期”。反之,則由其他疾病或其他原因引起,可以選擇相應的治療措施。

對伴有 RLS 的帕金森病患者,在人睡前 2h 內選用 DR 激動劑如普拉克索治療十分有效,或給予復方左旋多巴也可奏效。

3. 手術治療

早期藥物治療顯效明顯,而長期治療的療效明顯減退,或出現嚴重的運動波動及異動癥者可考慮手術治療,詳見中國帕金森病腦深部電刺激療法專家共識。需要強調的是手術可以明顯改善運動癥狀,但不能根治疾病,術后仍需應用藥物治療,但可相應減少劑量。

手術需嚴格掌握其適應證,非原發性帕金森病的帕金森疊加綜合征患者是手術的禁忌證。手術對肢體震顫和(或)肌強直有較好的療效,但對軀體性中軸癥狀如姿勢平衡障礙則無明顯療效。

手術方法主要包括神經核毀損術和 DBS,DBS 因其相對無創、安全和可調控性而作為主要選擇。手術靶點包括蒼白球內側部(GPi)、丘腦腹中間核(VIM)和丘腦底核(STN),其中在 STN 行 DBS 對改善震顫、強直、運動遲緩和異動癥的療效最為顯著。

術前對左旋多巴敏感可作為 STNDBS 治療估計預后的指標(B 級證據),年齡和病程可作為 STNDBS 估計預后的指標,病程短的年輕患者可能較病程長且年齡大的患者術后改善更為明顯(C 級證據),然而尚無足夠證據就 GPi 和 VIMDBS 的預后因素做出任何建議(U 級證據)。

4. 康復與運動療法

康復與運動療法對帕金森病癥狀的改善乃至對延緩病程的進展可能都有一定的幫助。帕金森病患者多存在步態障礙、姿勢平衡障礙、語言和(或)吞咽障礙等,可以根據不同的行動障礙進行相應的康復或運動訓練。

如健身操、太極拳、慢跑等運動;進行語言障礙訓練、步態訓練、姿勢平衡訓練等。若能每日堅持,則有助于提高患者的生活自理能力,改善運動功能,并能延長藥物的有效期。

5. 心理疏導

帕金森病患者多存在抑郁等心理障礙,抑郁可以發生在帕金森病運動癥狀出現前和出現之后,是影響患者生活質量的主要危險因素之一,同時也會影響抗帕金森病藥物治療的有效性。因此,對帕金森病的治療不僅需要關注改善患者的運動癥狀,而且要重視改善患者的抑郁等心理障礙,予以有效的心理疏導和抗抑郁藥物治療并重,從而達到更滿意的治療效果。

6. 照料護理

對帕金森病患者除了專業性的藥物治療以外,科學的護理對維持患者的生活質量也是十分重要的。科學的護理往往對于有效控制病情、改善癥狀起到一定的輔助治療作用;同時也能夠有效地防止誤吸或跌倒等可能意外事件的發生。

總之,帕金森病的治療沒有絕對的固定模式,因為不同患者之間的癥狀可能會存在區別,對治療的敏感度也存在一定差異。不同患者對治療的需求存在不同,同一患者在不同病情階段對治療的需求也不盡相同。

因此,本指南可能適用于一般規律,在臨床實際應用時,需注意詳細了解患者的病情(疾病嚴重程度、癥狀類型等)、治療反應情況(是否有效、起效時間、作用維持時間、“開期”延長和“關期”縮短時間、有無副作用或并發癥)等,結合您自己的治療經驗,既遵循指南,又體現個體化原則,以期達到更為理想的治療效果。

文章作者:中華醫學會神經病學分會帕金森病及運動障礙學組

文章摘自:《中華神經科雜志》2014 年 6 月 第 47 卷 第 6 期 P428-433

TAG:中國帕金森病治療指南

相關藥品