您現(xiàn)在的位置: 百濟(jì)新特藥房網(wǎng)首頁 >> 風(fēng)濕免疫科 >> 類風(fēng)濕 >> 類風(fēng)濕常規(guī)用藥

2009類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎高峰論壇(上)類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎治療策略

- 來源: 醫(yī)師報(bào) 作者:方芳 瀏覽: 發(fā)布時(shí)間:2009/9/3 11:06:00

在我國,類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎(RA)的患病率為0.32%~0.36%,2006年第二次全國殘疾人抽樣調(diào)查結(jié)果顯示:關(guān)節(jié)病是目前我國肢體致殘的兩大主要原因之一。因?yàn)镽A患病率高、誤診誤治現(xiàn)象普遍,所以早期診斷RA、樹立正確的治療理念和規(guī)范RA治療顯得尤為重要。日前,由中美史克公司主辦的“2009類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎高峰論壇”在北京召開。本次論壇由中華醫(yī)學(xué)會(huì)風(fēng)濕病學(xué)分會(huì)候任主任委員、北京大學(xué)人民醫(yī)院風(fēng)濕免疫科主任栗占國教授主持,意大利日內(nèi)瓦大學(xué)Maurizio Cutolo教授、北京協(xié)和醫(yī)院風(fēng)濕免疫科趙巖教授分別介紹了類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎治療領(lǐng)域的最新進(jìn)展。編輯把該會(huì)議分成兩篇文章分別敘述。

在會(huì)議中,Cutolo教授指出類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎是一種病因尚不明確的以慢性侵蝕性關(guān)節(jié)病變?yōu)橹饕憩F(xiàn)的全身性自身免疫病,主要表現(xiàn)為周圍對稱性的多關(guān)節(jié)慢性非特異性炎癥,可伴有關(guān)節(jié)外的系統(tǒng)性損害,如心包炎、心肌炎、肺纖維化等。有研究表明,RA的發(fā)病可能與感染、遺傳和免疫機(jī)制紊亂等多種因素相關(guān)。一些微生物感染后可能通過改變滑膜細(xì)胞或淋巴細(xì)胞的基因表達(dá)而影響其功能,B細(xì)胞、T細(xì)胞和巨噬細(xì)胞等共同參與了炎癥過程。

因此就RA治療策略而言,臨床醫(yī)生需判斷患者是否需要抗炎治療,如果炎癥反應(yīng)較輕,那么單純選擇鎮(zhèn)痛治療即可;如果炎癥反應(yīng)較重,持續(xù)時(shí)間較長,一般來說首選非甾體類抗炎藥(NSAIDs)治療。

NSAIDs 擇優(yōu)而選

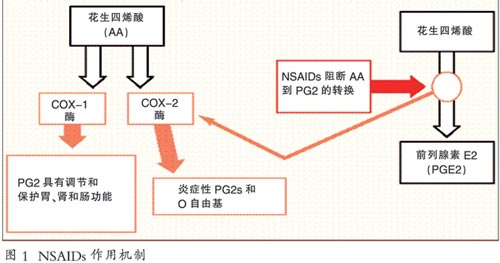

非甾體類抗炎藥通過抑制環(huán)氧化酶(COX)活性,干擾花生四烯酸代謝,阻止其合成前列腺素(PGs)發(fā)揮作用。1991年人們提出了COX異構(gòu)體理論,即COX存在兩種不同的異構(gòu)體,結(jié)構(gòu)型(COX-1)和誘導(dǎo)型(COX-2)。COX-1為結(jié)構(gòu)酶,表達(dá)在大多數(shù)組織中(胃、腎、血小板和內(nèi)皮細(xì)胞);COX-2為誘導(dǎo)酶,表達(dá)在滑膜細(xì)胞、巨噬細(xì)胞和內(nèi)皮細(xì)胞。(見圖1)

根據(jù)COX-1和COX-2的選擇性,NSAIDs可分為三類:非選擇性COX抑制劑、COX-2選擇性抑制劑和COX-2特異性抑制劑。Cutolo教授指出,傳統(tǒng)的NSAIDs多屬于非選擇性COX抑制劑(如布洛芬、吲哚美辛、萘普生等),對COX-1和COX-2均有明顯的抑制作用,因此可有效緩解炎癥和疼痛,但增加糜爛性胃炎和胃腸道出血的風(fēng)險(xiǎn);COX-2特異性抑制劑(如羅非昔布、塞來昔布)因在胃腸道分布較少,故可減少胃腸道不良反應(yīng)。但COX-2抑制劑的致命弱點(diǎn)是破壞了血小板合成的血栓素A2(TXA2)與血管內(nèi)皮細(xì)胞合成的前列環(huán)素(PGI2)之間的平衡。依據(jù)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)和臨床試驗(yàn)結(jié)果,推測COX-2抑制劑對心血管的影響主要包括:破壞血管內(nèi)皮在血栓形成過程中促栓-抗栓平衡,傾向于血栓形成;促進(jìn)鈉水潴留,導(dǎo)致水腫,加重心力衰竭和高血壓;抑制缺血性心臟病和心肌梗死患者COX-2上調(diào)增加血流量的保護(hù)作用,進(jìn)而導(dǎo)致梗死面積增大,梗死區(qū)的室壁變薄,易發(fā)生心臟破裂。

那么如何選擇NSAIDs藥物呢?Cutolo教授認(rèn)為這需要權(quán)衡療效和風(fēng)險(xiǎn)后合理用藥,他分析了不同種類NSAIDs藥物的療效和風(fēng)險(xiǎn)。一項(xiàng)比較COX-2抑制劑羅非昔布(25 mg)和傳統(tǒng)NSAIDs藥物布洛芬(800 mg)抗炎作用的研究顯示,兩者在緩解晨僵、夜間痛方面療效相當(dāng),6周后兩者的抗炎作用比較也無顯著性差異。藥代動(dòng)力學(xué)研究表明,藥物的半衰期越長,其不良反應(yīng)相對較多。與其他NSAIDs藥物相比,布洛芬達(dá)到血藥峰濃度的時(shí)間為0.75~1.5 h,但半衰期只有2 h,因此其發(fā)生不良反應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)較小。F Richy等關(guān)于NSAIDs藥物所致胃腸道風(fēng)險(xiǎn)的研究顯示,對于需要長期服用NSAIDs藥物治療的患者應(yīng)進(jìn)行個(gè)體化評估。在萘普生、雙氯芬酸、吡羅昔康、替諾西康、美洛昔康和布洛芬等非選擇性NSAIDs中,布洛芬發(fā)生胃腸道副作用的風(fēng)險(xiǎn)最低。Cutolo教授進(jìn)一步指出,NSAIDs藥物發(fā)生胃腸道的風(fēng)險(xiǎn)還與患者是否感染幽門螺桿菌(Hp)相關(guān)。有研究顯示Hp感染的患者發(fā)生胃腸道不良反應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)高。

談到NSAIDs藥物的心血管風(fēng)險(xiǎn),Cutolo教授認(rèn)為“NSAIDs的心血管風(fēng)險(xiǎn)主要與療程相關(guān)”。2004年羅非昔布從全球撤市引起了人們對NSAIDs對心血管系統(tǒng)影響的關(guān)注。一項(xiàng)為期3年,納入2600例結(jié)腸息肉而無任何心血管疾病的患者預(yù)防性服用羅非昔布25mg/d的觀察發(fā)現(xiàn),療程超過18個(gè)月后,羅非昔布組心肌梗死或腦卒中的發(fā)生率明顯高于對照組(3.5% vs. 1.5%)。因此,對于有心血管風(fēng)險(xiǎn)或有慢性炎癥需長期治療的患者,要特別注意其心臟功能。

靶向治療 鋒芒正露

最近十年,RA的治療發(fā)生了巨大變化,靶向治療是RA治療領(lǐng)域的最新進(jìn)展,包括病情緩解抗風(fēng)濕藥物(Disease Modifying Anti-Rheumatism Drugs,DMARDs)和生物制劑,都是從不同的靶點(diǎn)抑制RA的炎癥反應(yīng)。Cutolo教授重點(diǎn)介紹了DMARDs藥物的應(yīng)用。他指出,無論是美國風(fēng)濕病學(xué)會(huì)(ACR)還是歐洲風(fēng)濕病學(xué)會(huì)(EULAR)都強(qiáng)調(diào)DMARDs的重要性,主張?jiān)缙谑褂肈MARDs以延緩或阻止RA,減少或防止致殘。甲氨喋呤為ACR推薦的首選DMARDs。此外,他還介紹了抗增殖藥物來氟米特的作用機(jī)制。他援引ACR指南指出,來氟米特的療效與甲氨喋呤接近,兩藥聯(lián)合可以有更好的療效,需要注意監(jiān)測患者的肝功能。Cutolo教授強(qiáng)調(diào)糖皮質(zhì)激素在RA治療中仍有重要意義,由于RA呈現(xiàn)晝夜規(guī)律性,他認(rèn)為低劑量糖皮質(zhì)激素的給藥時(shí)間應(yīng)適應(yīng)RA炎癥過程的生物節(jié)律,以利于保證較好的療效。

TAG:類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 非甾體類抗炎藥 羅非昔布 來氟米特

相關(guān)藥品

便民幫助- 常見問題 | 服務(wù)指南 | 藥學(xué)服務(wù) | 顧客意見 | 顧客投訴 | 專科服務(wù) | 尋醫(yī)問藥 | 藥師窗口

專科分類服務(wù)- 腫瘤科 | 肝病科 | 神經(jīng)科 | 精神科 | 皮膚性病科 | 眼 科 | 風(fēng)濕免疫科 | 心血管科 | 糖尿病科 | 其他科用藥

藥品服務(wù)- 腫瘤科藥品 | 精神科藥品 | 肝病科藥品 | 眼科藥品 |皮膚性病科藥品 | 神經(jīng)科藥品 | 風(fēng)濕免疫科藥品

百濟(jì)藥房資質(zhì)- 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 | 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證